皆さん、こんにちは。大阪市内を中心に土木工事や道路工事を中心に行っている互栄土木建設株式会社です。今回は、タイトルにもあるように熱中症対策についてのコラム記事になります。道路工事に限らずとも知っておく必要のある内容になりますので、ぜひ最後までご覧ください。

はじめに

日本の夏は年々厳しさを増しており、猛暑日(最高気温35℃以上)が全国的にも珍しくなくなっています。特に、アスファルト上での作業が中心となる道路工事現場では、地表の照り返しや重機の稼働熱、作業着の影響などにより、体感温度が気温以上になりこともあります。そのような環境下では、作業員が熱中症を発症するリスクが非常に高く、安全管理上の大きな課題となっています。

本コラムでは、熱中症のメカニズム、症状、リスク要因、予防法、応急処置の方法、そして社会全体で取り組むべき対策について詳述したいと思います。

熱中症とは何か

熱中症は、体温調節機能が破綻し、体内に熱が蓄積されることで、さまざまな身体的異常が起こる状態を指します。体温が上昇し続けると、臓器への血流が悪化し、最悪の場合には多臓器不全や死に至ることもあります。

熱中症の分類と症状

1度(軽度)

・めまい

・立ちくらみ

・筋肉のこむら返り

・大量の汗

2度(中度)

・頭痛

・吐き気、嘔吐

・倦怠感

・集中力の低下

・判断力の低下

3度(重度)

・意識障害

・けいれん

・高体温(体温40度以上)

・呼吸困難

・肝臓や腎臓の機能不全

熱中症の主な原因とリスク要因

熱中症は気温だけでなく、湿度や風の有無、日差しの強さなど複数の要素が複合的に関係します。また、個人の体調や年齢、持病の有無も発症に影響を与えます。

環境的要因

・高温、多湿の気象条件(特に気温30℃以上、湿度70%以上)

・風通しの悪い場所

・アスファルトやコンクリートによる照り返し

・室内での冷房不使用

個人的要因

・高齢者や乳幼児(体温調節機能が不十分)

・肥満や体力低下

・睡眠不足

・脱水状態

・アルコール摂取後

・持病(心疾患、糖尿病など)

熱中症の予防方法

熱中症を防ぐためには、日常生活の中での予防行動が重要です。いかに、具体的な対策を挙げていきます。

1.水分と塩分のこまめな補給

汗をかくことで体内の水分と塩分が失われます。水だけでなく、ナトリウムを含むスポーツドリンクや経口補水液を摂取することが効果的です。のどが渇く前に定期的に水分補給をすることが重要になります。

2.適切な服装

吸湿性や通気性の良い素材(綿や麻など)を選び、色は白などの明るい色を選ぶと、日光の吸収を抑えることができます。帽子や日傘の使用ももちろん効果的です。

3.室内環境の工夫

冷房や扇風機を上手に使い、室温を28℃以下、湿度を60%以下に保つように心がけましょう。喚起や遮光カーテンの使用も有効です。特に、高齢者の方は暑さを感じにくくなるため、室内でも熱中症の注意が必要です。

4.外出のタイミング

日中の気温が高い時間帯(11時~15時)の外出は極力避け、外出する場合は日陰を選び、こまめに休憩を取るようにしましょう。

5.睡眠と栄養管理

体調が悪いと熱中症になりやすくなります。バランスの摂れた食事と十分な睡眠を取ることで、体温調節機能が正常に働きやすくなります。

応急処置の方法

熱中症の疑いがある場合は、迅速な対応が命を救います。

軽度の場合(意識がある場合)

1.涼しい場所に移動させる(エアコンの効いた室内や日陰)

2.衣服をゆるめ、風をあてて体を冷やす

3.首・わきの下・脚の付け根などを冷やす

4.スポーツドリンクや経口補水液を飲ませる

重度の場合(意識障害、けいれんなどの場合)

・すぐに救急車を呼ぶ

・意識がない場合は無理に飲み物を与えない

・医療機関での迅速な治療

高齢者・子ども・屋外作業者への特別な配慮

高齢者は暑さに対する感覚が鈍っていることが多く、のどの渇きを感じにくいため、本人が自覚していないうちに重症化するケースが少なくないといわれています。定期的に声をかけて水分補給を促すなど、周囲のサポートが必要です。

また、乳幼児は体温調節機能が未発達で、体重に対する水分の割合も多いため、短時間でも脱水症状が起こりやすいといわれています。

さらに、屋外での作業者(建設業・農業など)は直射日光を長時間受けるため、業務の管理者により休憩時間の確保やWBGT(暑さ指数)に応じた作業時間の調整などが必要になります。

社会全体での熱中症対策

個人レベルの予防に加えて、社会全体としての取り組みも不可欠でしょう。自治体や我々企業は、以下のような施策を進めることが求められていると思います。

・学校での教育や注意喚起

・高齢者の見守り体制の強化

・作業現場でのWBGT測定と熱中症指数の周知

・地域での「クーリングシェルター」や避暑スペースの設置、確保

・熱中症情報の提供と獲得(気象庁・環境省など)

おわりに

熱中症は「気づかないうちに進行する」恐ろしい健康障害です。しかし、正しい知識と予防策を実践することで、多くの発症を未然に防ぐことができるでしょう。特に、日本のような高温多湿の環境では、もはや夏の必須対策として認識するべきものとなっています。

一人ひとりが熱中症に対する危機意識を持ち、周囲と助け合いながら行動することで、命を守ることができます。これから迎える夏に向けて、今一度、熱中症対策を見直し、しっかりと備えていきましょう。

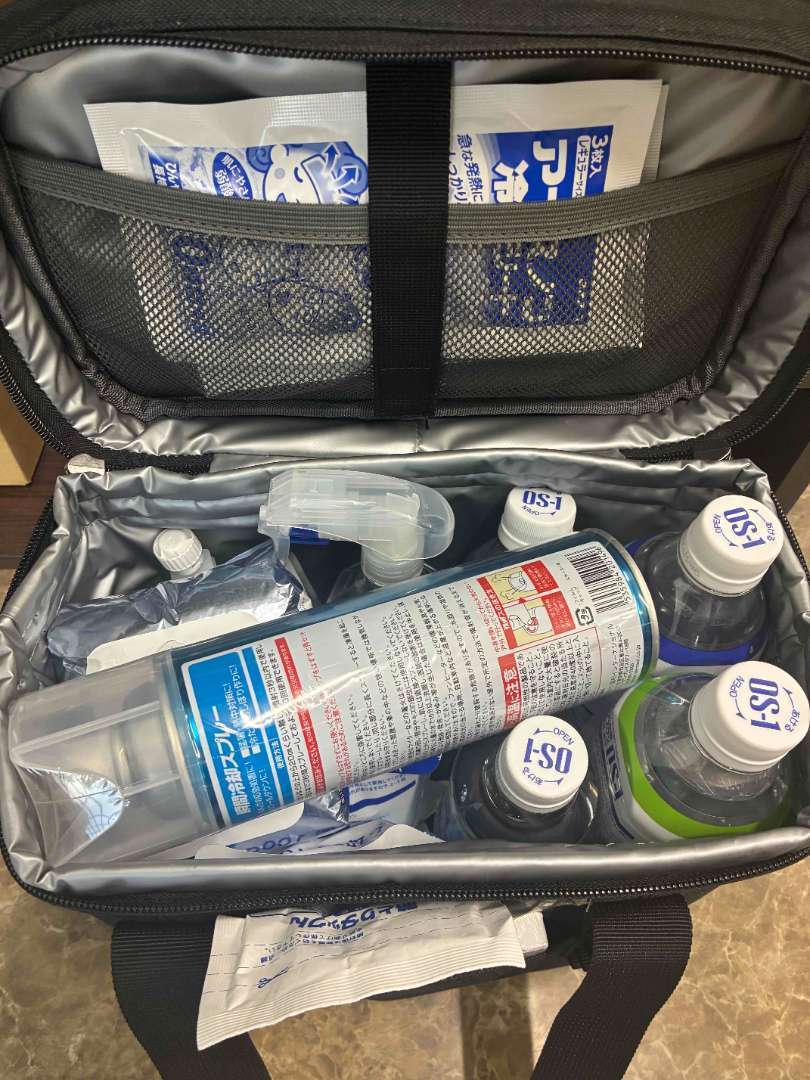

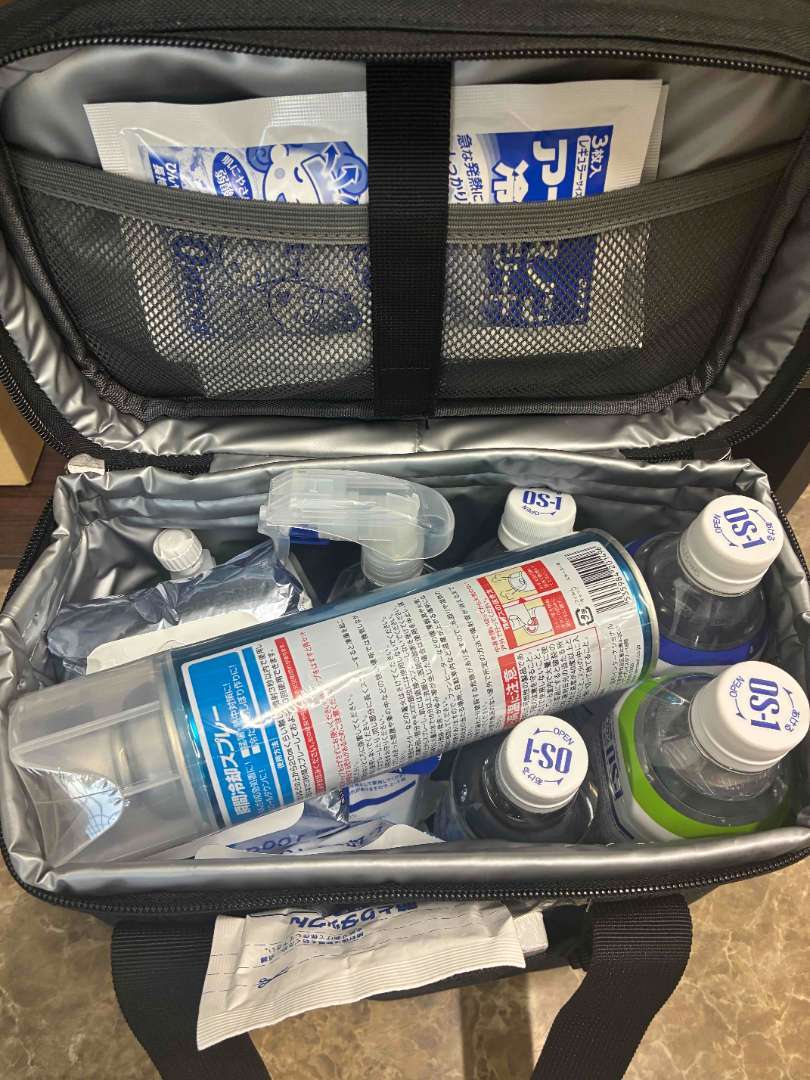

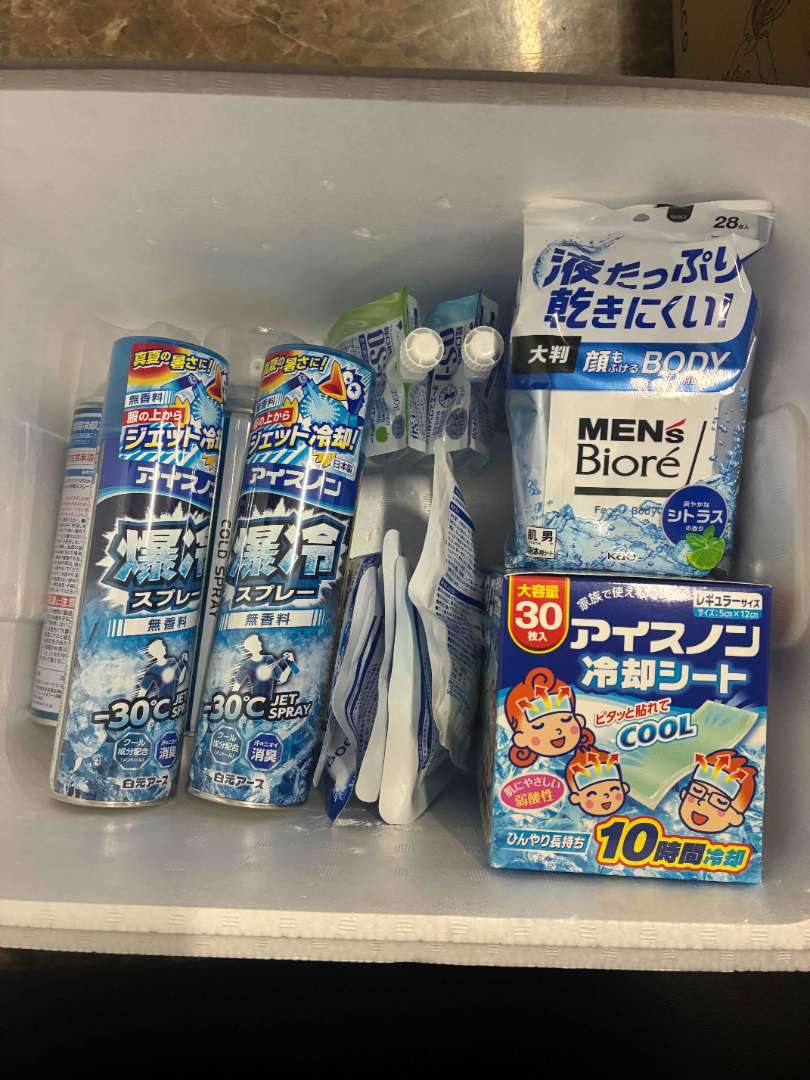

弊社でも各現場に熱中症対策用バック(写真1枚目)を持参し、作業員が自由に取り扱えるようにしたり、事務所内にも塩分ラムネや経口補水液等のストック(写真2~4枚目)も十分に確保し、出勤時に各自で現場へ持参できるようにもしています。現場の安全を確保するためにも作業員の熱中症対策は不可欠です。社員一人ひとりが熱中症に対する意識を持つこと、管理者が十分に注視できるように社員教育にも力を入れていきます。暑い中ですが、各自危機管理し、業務に従事していきます。